是生态城图书档案馆推出的一档全新档案栏目

小编将带领大家以美食为窗口

解读滨海地域本土文化——通过美食

给大家建立一个有滋有味的舌尖档案

上

的

档

案

地

域

美

食

百里滩的馇腥货

百里滩枕靠渤海,鱼虾贝蟹四季不绝

这里还盛产海盐,有着千年历史的长芦盐盘踞于此

如今依旧生机勃勃,如银山一样的大盐坨

散落在百里盐滩,就像野兔子窝一样多

在故乡的百姓的词汇里,有很多诸如三大什么,四大什么,八大什么。如百里滩三大怪:买卖蚶子用麻袋,三个螃蟹一庹外,对虾多得当咸菜。

百里滩四大鲜是:牡蛎、大海鴜,青蛤、蚂蝶汤。八大就是指八大馇。这里的大,没有太多的复杂意义,无非是强调其突出、重要,非与小相对。其他的还有如海边四大美,盐工四大愁,渔民四大累等等,亦俗亦真,不胜枚举。

八大馇,也就是一种被叫做“馇”的烹饪技法制作的八种海鲜。这里的八,也不是确指,其中有几种菜品大家早就有了共识,稳定在八大馇里面了;有几种是否在八大之内,民间俗文化专家们,一直争吵不休。我总觉得这样的吵嘴真不重要,就像我们大夏天,是穿超短裙还是穿牛仔短裤哪个正确一样不重要。重要的是,馇这种烹饪技法,是真实存在于民间生活的,而且存在了上千年。

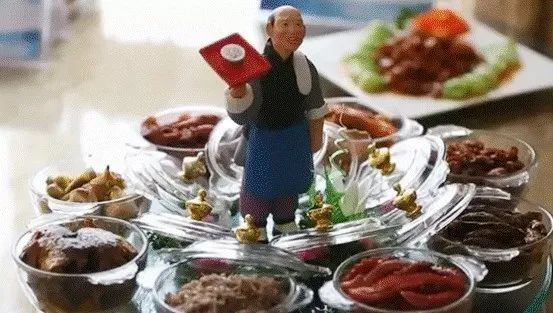

八大馇代表菜,达成共识的主要有馇鱼、馇麻蚶子、馇麻线儿、馇虾、馇八代鱼等。其中,与寻常百姓生活密切关联的,首推馇鱼和馇麻蚶子。

人们对馇鱼的印象,远深刻于其他。因为,各种淡水的、海水的鱼,和家乡老百姓的日常生活最为密切相关,故乡的人们,就是吃着各种的鱼,得以健康繁衍下来的。

很多七零后的人们可能会记着小时候父亲经常骑着破自行车出去打鱼的情景。那时的人们无法在更多的领域表现自己的各种才华,只能在打鱼摸虾上显现才气。家乡百里盐滩,数不清的蓄积海水的大汪子(也叫港)、纳潮沟、排水沟、稻地沟,有着置不完的鱼虾贝蟹,所以,半天时间,打鱼人的鱼兜子就会鼓胀得像刚吃饱的想发情的大青蛙。

真如相声名家高英培的著名相声段子《钓鱼》里提到的,每次都需要家人快拿大木盆来,把被挤压得变形的鱼倒在木盆里。一片白亮过后,鱼儿们已经在木盆里泄露了春光。

季节不同,鱼的吃法不同。在临近冬天,打的鱼多了,可以考虑多馇鱼酱了。

一般先把熬的鱼弄熟了,家人先就着热乎的鲜美的鱼吃饭,然后,才是家里的母亲一个人忙碌着馇鱼。母亲会把院子里,鸡窝旁的一个矮胖的咸菜缸上扣罩着的一个落满晒干的鸡屎的生满铁锈的大铁锅掀开,用一个大海碗从咸菜缸里慢慢舀一碗腌咸菜的卤汤子。

卤汤是金黄色的,很像现在叫做勇闯天涯的啤酒颜色。然后在灶上架上更大的一口铁锅,放上很多的水、作料,倒进卤汤,开始烧火。卤汤一般都要剩点碗底儿,因为碗底儿都是沉淀下来的脏东西。放好卤汤,碗底儿随手泼掉,转天院子里就会有一圈盐碱,很像谁家孩子曾经在这里撒了泡尿。

等卤汤开锅了,母亲则会把剩下的稍微小点的鱼一条条整齐地放进铁锅里,放好了,父亲会过来审查,他会说,汤大了,或者汤小了。馇好的鱼并不马上出锅,得等自然凉透了,才用筷子一条条夹进盆里,或者小坛子里。这时的鱼,已经一根一根的,硬朗朗的。

写到这里,不得不赘述一下,为了馇鱼,家乡的人们中,多捕鱼高手。在海边居住的人们,不论妇女儿童,不论年长年幼,很少有不会钓海鲇鱼的。这种鱼,繁殖能力极强,不论在咸水里,还是通海的淡水河沟,都能生长。海鲇鱼嘴大贪吃,智商低下,只要是类似食物的东西,不假思索,就会一口咬住,拼命往肚子里吞。

本地人把这种鱼,叫傻巴大鲇鱼,或者叫海卜愣,皆是嘲笑其傻。只要会使用鱼竿,就会钓到不少这种鱼。在渔村附近游荡,会看见一些中老年妇女挽着裤管,也木桩一样站在齐膝盖的咸水里,挎着鱼篓,手里的破鱼竿像斗牛士手里的红色斗篷一样抖动,并不断举举落落。

那时盐沟、盐汪子里的海鲇鱼很多,小孩子们钓的鱼,大人们根本瞧不上,他们有专业武器——旋网、粘网、拉网、搬罾。好像大人们捕获的都是大海鲇鱼和大梭鱼,我们钓到的,都是大鱼的孩子们——小鱼崽子。

不论怎样,家家户户总有一次吃不完的鱼。人们喜欢馇一大锅,留着当“就的”(就的,本地土语,下饭的菜的意思)。

很多人对馇鱼改变成见,是近些年从八大馇被列为非物质文化遗产之后,是在很多外地人来家乡做客,对八大馇赞不绝口之后。这种感觉很像自己的孩子被别人不断夸奖后,自己会将信将疑——我家孩子真那么优秀?

八大馇不仅代表了故乡民间饮食习惯,也被上升为一种民间饮食文化。既然是文化了,不免要寻根溯源,考证一番。

据史料记载,百里滩的汉沽约在两千多年以前,就有人群居住。当时,曹操开凿了运盐的运河,史称小盐河。家乡最初的名字,就叫小盐河。家乡因盐而兴,制盐业成为这里发展的支柱产业。靠盐吃盐,靠海吃海,本土的饮食自古就是盐与水产品的结合物。馇这种技巧的诞生,就不足为奇了。

除了馇鱼,馇麻蚶子是另外一种和家乡百姓餐桌联系密切的菜肴。原因是,麻蚶子曾经在本土多得吃不完。

毛蚶也叫红蚶子、麻蚶子、赤贝。馇毛蚶主要是在春天和秋天两季。春天时,蛰伏一冬的毛蚶蹲了一冬的膘,蚶肉肥大,肥美多汁,肉鲜嫩无比。上个世界八十年代之前,毛蚶年年大丰收,在海边,毛蚶堆积如山,当时,一艘船扒一次毛蚶,可以收获万斤左右。秋季蚶子更肥美,冻河前的毛蚶肉肥得能把壳撑开,合不拢嘴。

八大馇里其他的菜肴,著名的还有馇麻线儿。馇麻线儿,其实就是盐水煮麻线儿。麻线儿,也叫麻虾,学名叫黑褐糠虾,是一种很小的节肢动物,渤海湾的特产,小如稻米粒。本地人有大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米是麻线儿的说法,可见其小。此物繁殖能力强,春秋季节均生长在咸水汪子(港)和海里,它的品种分海麻线、港麻线、河麻线三种。港麻线为上品,海麻线为中品,河麻线为下品。一般馇食的均为港麻线;海、河麻线均用来糟麻线儿酱。

麻线儿酱的制作很简单,就是把新鲜的麻线放在咸菜缸里,撒上大粒盐,搅拌好后,在阳光下晒,每天都要搅拌,慢慢发酵而成。麻线酱做成了,表面会渗出一些液体,就是虾油,这种虾油,本地人喜欢用来凉拌菜时点一点;后来,虾油成为了馇鱼的重要作料。

麻线儿最好的吃法就是熬雪里蕻,馇不馇两可。

馇蚂餮(蚂餮,此物学名海蜈蚣,也叫沙蚕,样子极其恶心,一般人难以接受)是我每年冬天最爱吃的菜品。一般说:蚂蝶在盐水沟中生长的是上品,海里的次之。蚂餮肉质鲜美,蛋白质含量很高。初冬,刮大风天气,蚂餮纷纷从海泥里爬出,这时用网拉,可以收获很多。蚂餮只有每年初冬时第一场西北风后能捕获,营养价值很高,也是人们每年改善口味的好食材。

因为季节性很强,只有入冬北风刮起时,才可捕获蚂餮,而且只需洗干净,放上盐焯熟即成美食,每年只能吃一季的此物,总是被本土人期待着。如蚂餮汤是绿色的,极其鲜美,吃手擀面时,把粘稠的蚂餮及汤混和进去,吃起来别有味道。

八大馇里的其他菜肴,如馇海螺,馇八带鱼,馇墨斗鱼,算是比较奢侈的吃法,都是在百姓富裕了,餐饮业崛起后,才被很多本土人普遍食用。

据载,天津小站练兵的袁世凯,在时任天津海关道的盛宣怀陪同下视察天津盐业时,对百里滩的八大馇赞不绝口(估计他也就是比较爱吃,说赞不绝口,有点夸大其词吧),并提议进贡到清廷御膳房,后因甲午战争失利等诸多原因未能实现。

改革开放后,人们的生活好了,人们也越来越贪吃了。开始没完没了地吃,吃不够,吃不厌,吃不停;本地吃,外阜吃,吃天下。八大馇就由此更普及了,八大馇的声誉,蔓延到了京津冀一带。央视记者也曾多次来本土拍摄专题片,把八大馇高大上化了,其实,它就是一土菜,很土很野蛮。

很多本地饭馆制作八大馇食材原料,大部分都来自家乡的那片泥海滩。泥滩所产的海鲜比沙地里产的口感更好,因为泥海滩的浅表海水富含各种微生物,是鱼虾贝蟹很好的饵料。所以人们对本地海鲜的简单表扬是:甜,鲜,不牙碜。

如今为了身体更健康,也为了口味的提升,人们对八大馇进行了改良,一般不再使用咸菜卤,而是用上好的虾油馇鱼。咸菜卤,亚硝酸盐很高,虾油更能提味。馇鱼也不一味追求咸味,毕竟高盐食物导致高血压心脏病,也是不争的事实。如今,经过很多人对八大馇的升级改良,八大馇代表菜主要固定为馇港梭鱼、馇海鲇鱼,馇刺鱼,馇麻蚶子,馇海螺,馇麻线儿,馇虾前儿,馇八代鱼,馇蚂餮等。

升级版的八大馇,其佳品可以这样描述:

馇鱼:馇好的鱼,根根坚挺,不碎,咸香满口,肉有咬劲儿,回味久。馇虾:味道极为鲜美,可以连皮吃。馇墨斗:瓷实且易咀嚼,有酱香气,满肚子籽的雌性墨斗鱼更好吃。馇海螺:软硬适度,可以带壳馇,吃起来更有原始情趣。馇蚶子:越嚼越想嚼,怎一个鲜字了得。馇八带:一定要软嫩不塞牙,八带鱼的脑袋,才是百吃不厌的好东西。馇蚂餮:不要太咸,入口难忘,吃起来没够。本文开头说了,八大馇的八,只是个概数,不局限于八种海产品,近两年,有人就把河蟹也馇了吃,味道也不错。

在如今的百里滩,凡是能馇的鱼虾贝蟹,皆可馇之,菜品统称为八大馇。

但是,馇鱼馇虾馇海螺等烹饪技巧,虽然历史悠久,但确实是粗放型简陋的手法,没必要对之过分拔擢。

味蕾是最忠诚的记忆

相比声音、画面,

味道似乎更长情,世界再大

总有一种味道牢牢地粘在记忆深处

偶尔被勾起,便回味无穷

而这些过去的点滴

脑海的味蕾”都为你记录着

……

来源:中新天津生态城图书档案馆

首页

首页 文章

文章